77GHz毫米波电路设计传输线优化探讨

在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用的传输线技术。但由于这几种PCB平面传输线的结构不同,导致其在信号传输时的场分布也各不相同,从而在PCB材料选择、设计和应用,特别是毫米波电路时表现出不同的电路性能。本文将以77GHz毫米波下通用的PCB平面传输线技术展开,讨论电路材料、设计等对毫米波电路性能的影响,以及如何优化。

1. 引言

随着主动安全驾驶和未来无人驾驶技术的发展,汽车对测距测速的要求越来越高,毫米波也被使用在如77GHz的汽车雷达领域。但是,对于设计工程师来说,毫米波电路的设计与低频段射频电路设计存在着显著的不同。77GHz毫米波频段下不同传输线技术的色散辐射或高次模、阻抗匹配、信号的馈入技术等都将直接影响电路最终的性能。

2. 常用传输线技术

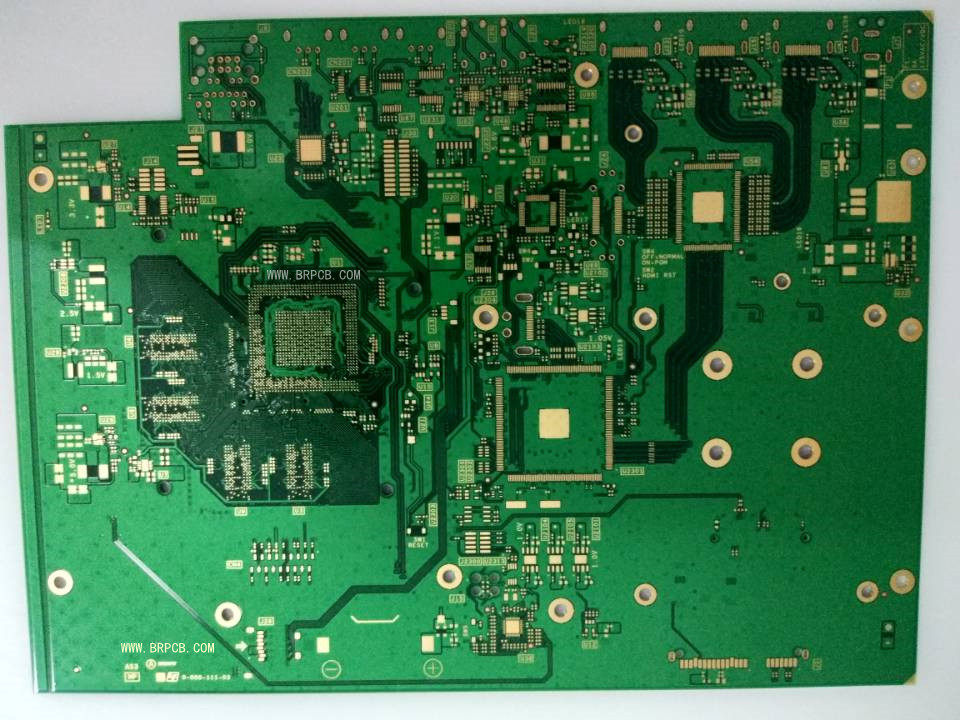

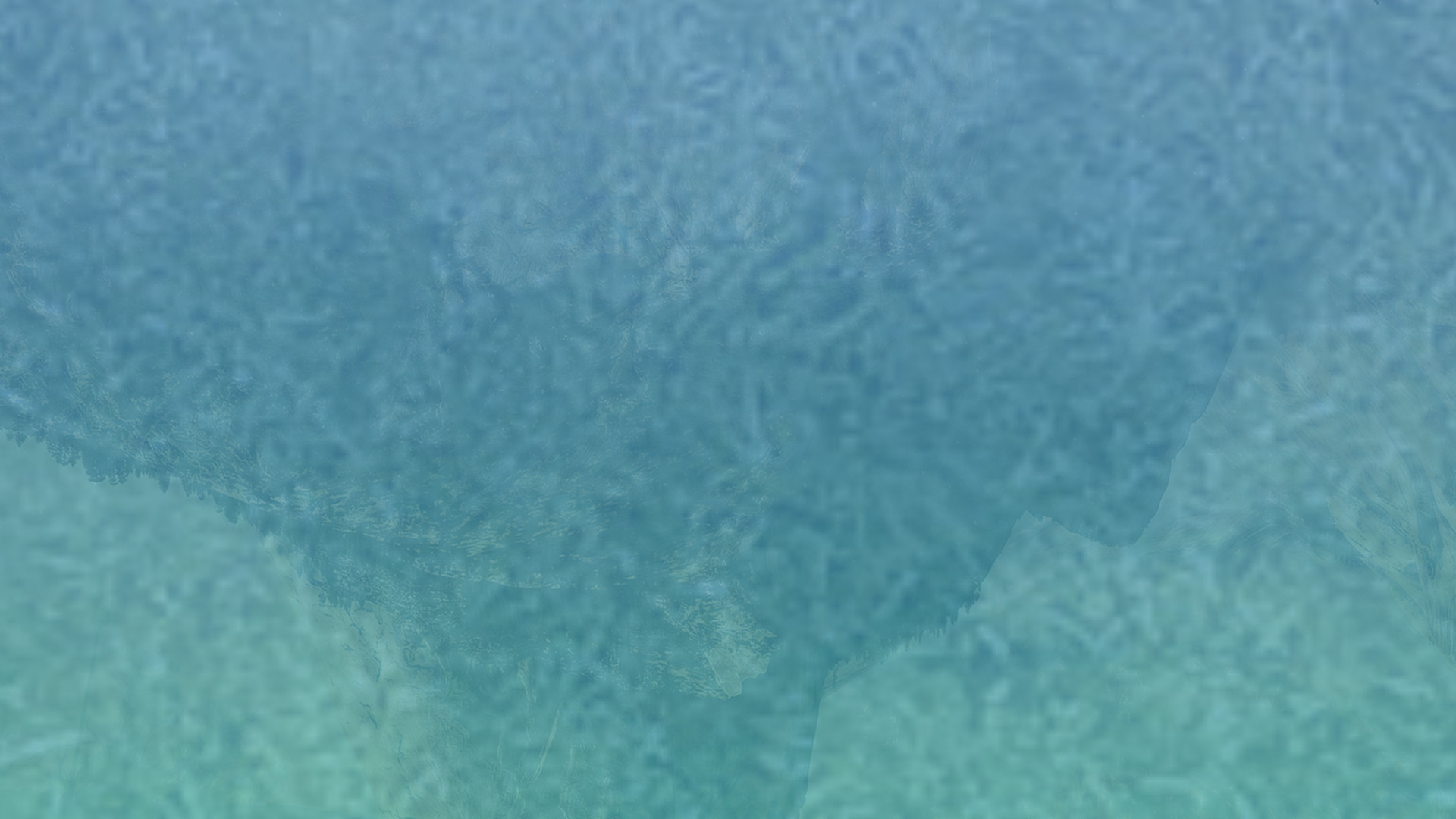

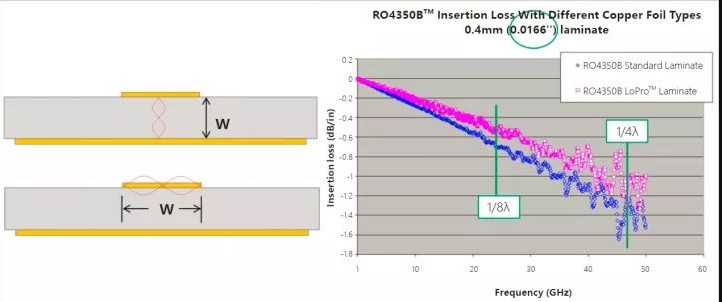

如图1中场力线分布,微带线与GCPW的信号传播方向上并不存在场分量。但由于这两种传输线的电、磁场并不完全分分布于电介质中,有少部分场力线位于空气中;导致信号在电介质中与空气中传输的TEM波的相速不同,其分界面并不能完全实现相位匹配。因此这两种传输线模式是准TEM波模式。而带状线的场力线上下对称分布于中间层介质中,因此带状线的传输模式是TEM波模式。

图1 微带线,接地共面波导及带状线结构与场分布

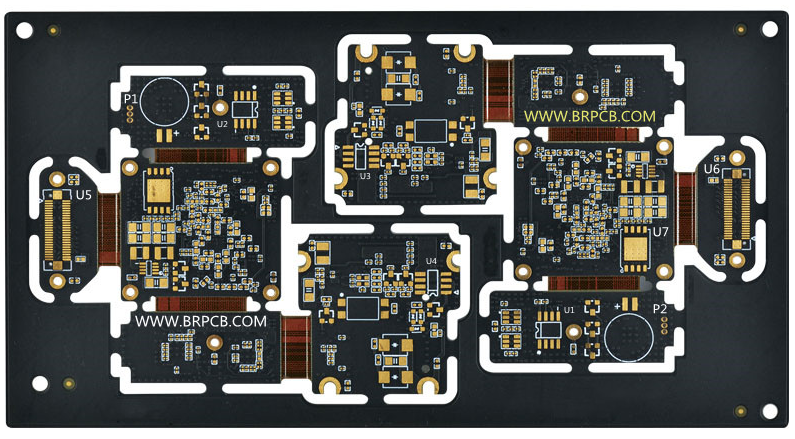

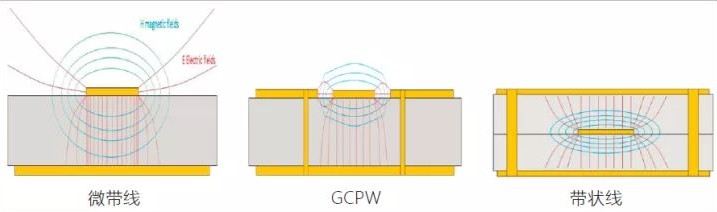

SIW (Substrate integrated waveguide) 是近年来讨论较多,介于微带与介质填充波导之间的一种新型传输线。SIW兼顾传统波导和微带传输线的优点,可实现高性能微波/毫米波的平面电路。其结构如图2所示,SIW由上下两层金属、左右两排金属通孔、以及中间填充的介质构成。其将传统波导结构集成在介质基片中,实际上是一种介质填充的波导结构。SIW 中的电磁波被限制在上下金属层和两排金属孔之间的区域传播。由于电流的分布情况,在SIW中只能传播TEn0波而不能传播TM 或TEmn(n≠0)波,与矩形波导相似,SIW 传输的主模是TE10模。

图2 SIW的结构与场分布

几种PCB平面传输线技术有各自的优点和缺点。例如SIW传输线,它具有如可应用于超高频段、辐射低、损耗低等优点,但由于其设计难度大、加工困难、不易与其他元件集成等缺点,使其相对于其他几种传输线来说并不被广泛应用。

3. 辐射损耗

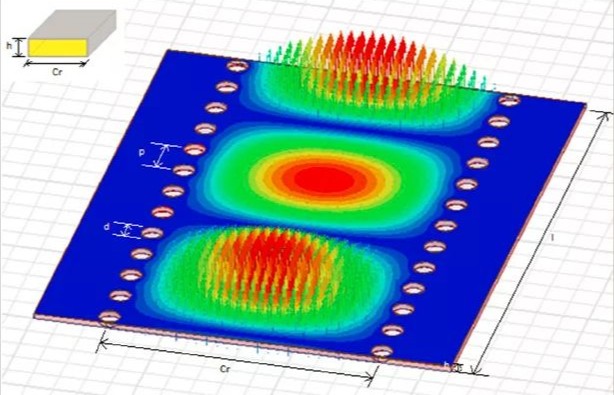

对于PCB传输线电路,插入损耗主要包括介质损耗、导体损耗、辐射损耗和泄露损耗几个部分,是各种损耗成分的总和。泄漏损耗通常是由于信号与地之间形成了泄漏电流而导致的能量的损失。由于高频PCB材料具有较大的体电阻,泄露损耗很小,一般可以忽略。电路的导体损耗是传输线上信号路径的能量损失,是由导体自身的阻抗引起。介质损耗则是由构成电路的电路材料的耗散因子所决定,选择相对较小的损耗因子材料有利于电路总的插入损耗的减小。

对于中低频段电路,电路的插入损耗主要由导体损耗和介质损耗有决定。而随着电路所应用的频率的不断升高,信号波长变短,特别是在毫米波频段,传输线的非闭合结构,以及传输线的横截面积与线宽等保持不变而使电路的辐射损耗就变得不可忽略。微带传输线尽管相对于上述其他三种在毫米波频段更容易产生辐射损耗和杂散模,但由于微带线具有的加工容易、设计简单、物理尺寸小、易于集成等诸多优点使得其仍然用于毫米波电路。那么在毫米波频段使用微带线时需要如何进行优化设计呢?

图3 同种材料不同厚度下微带线的损耗

图4 电路的波长与杂散模

4. 信号馈入的优化

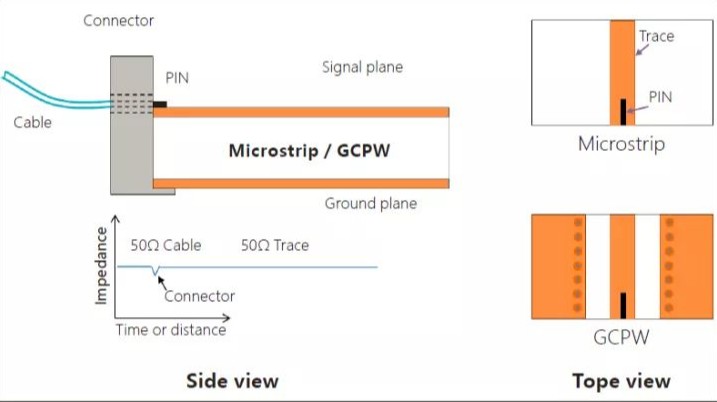

毫米波频段传输线的良好线路设计和选材可使电路的性能得到优化,但要实现更好的性能,传输线的信号馈入设计也是非常重要的一个方面。信号馈入设计属于电路匹配设计的范畴,良好的馈入设计可使信号能量无损耗和无反射的流入电路中,进一步提升的电路性能。

4.1 微带线的信号馈入

图5 微带线/GCPW信号馈入示意图

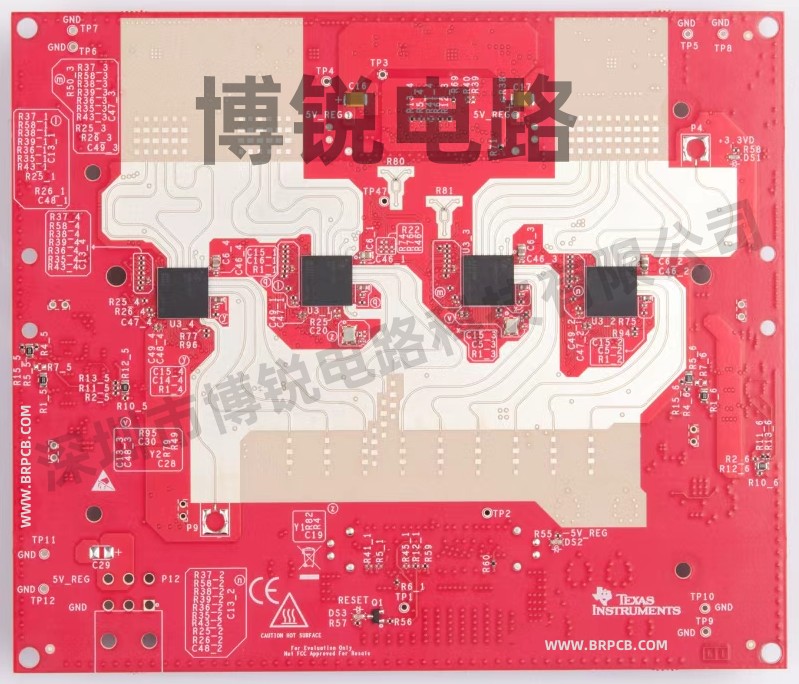

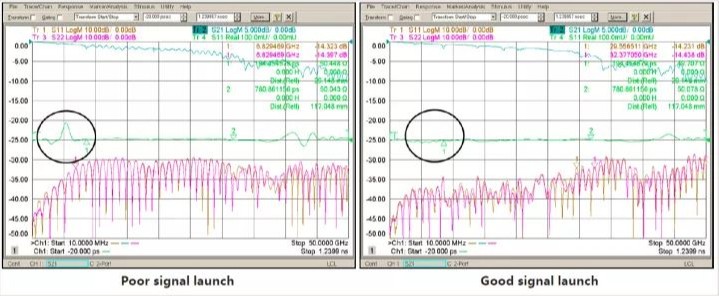

选取了Rogers的热固性材料为例,制作电路进行性能对比的实验,如图6所示。左图是没有进行优化之前的电路,其馈入点处阻抗远大于50Ω,呈现较大的电感性而处于失配状态;此时电路的带宽窄,回波损耗在6.8GHz处已达到-15dB;电路的插入损耗值也从6.8GHz开始出现较大的波动。而右图是采用渐变线进行优化后的电路,其馈入点处的阻抗基本与50Ω相接近。此时电路的带宽拓展至30GHz附近,而且其插入损耗也基本保持稳定。因此正确处理电路馈入点电感性或电容性的设计,可以使微带电路的性能得到了优化。

图6 微带线信号馈入优化对比

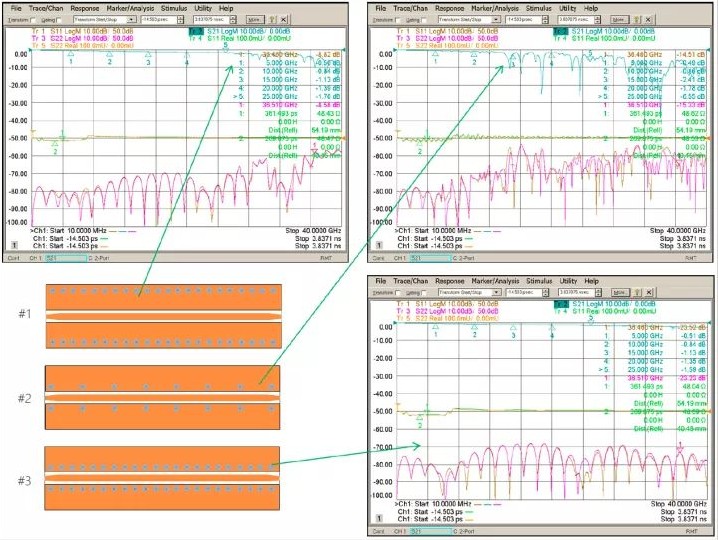

4.2 GCPW的优化设计

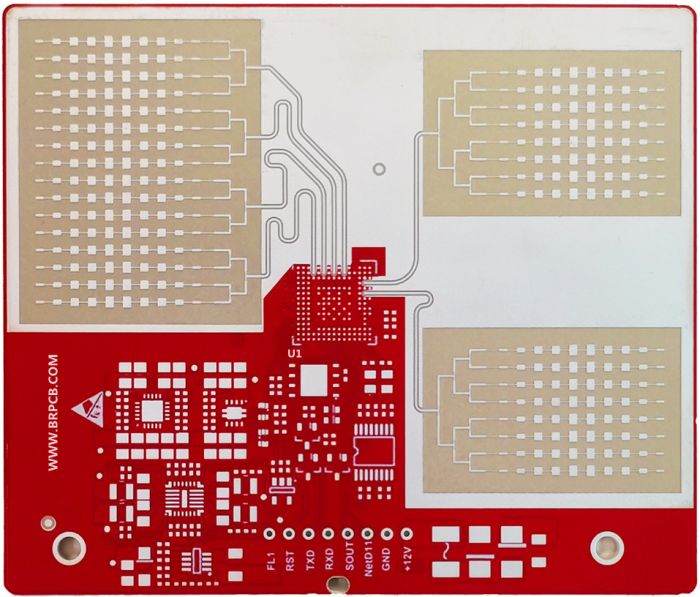

GCPW的信号馈入的优化设计与微带线基本相同。但由于GCPW的结构与微带线结构不同,GCPW两侧地平面过孔位置对其性能也存在显著影响。选取Rogers的RO4350BTM材料设计不同GCPW传输线,如图7所示。电路均采用相同的信号馈入设计,不同之处在于接地过孔的位置与间隔。从实际电路的测试看到,三个不同电路馈入点阻抗测试基本一致,具有较好的馈入点设计。

图7不同接地过孔位置的GCPW性能比较

4.3 带状线的信号馈入和优化

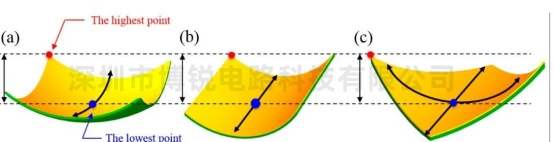

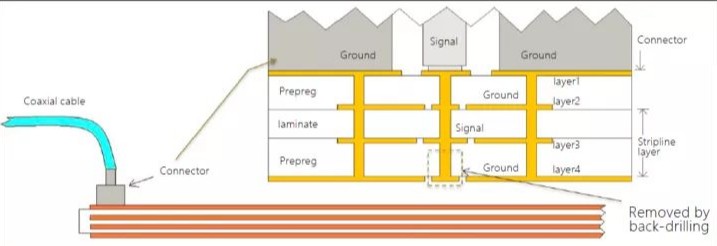

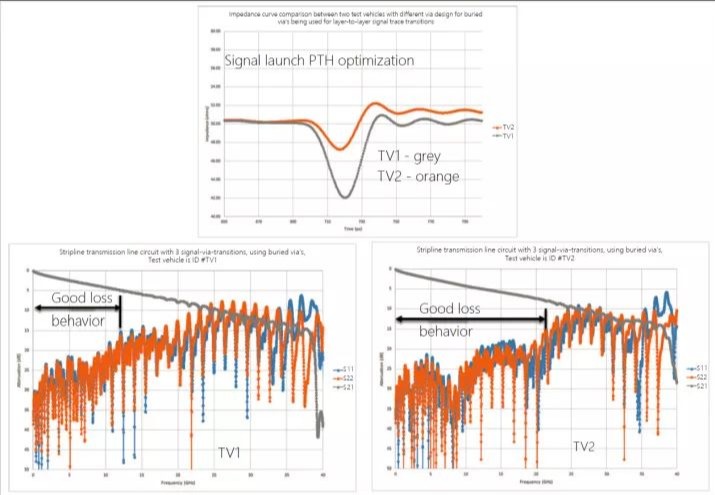

带状线的信号馈入设计与微带线和GCPW有所不同。因线路不在电路的表层,所以并不能使用表贴式而需要使用PIN针式连接器进行连接。如图8所示,信号的馈入需要通过PTH过孔来完成。其过孔的设计需要考虑过孔大小、孔内铜厚、焊盘大小,孔与接地面之间的间距、以及过孔长度等参数的带来的影响。实验证明,增加过孔的大小、铜厚、焊盘大小以及过孔长度均使过孔的电容性增加;而过孔与接地面之间间距增加将会减小过孔的电容性,增加电感性。带状线的信号馈入连接器通过PIN针连接过孔的内壁,可以看着是过孔导体厚度增加,导致了过孔的电容性变大。在设计和加工中,可以通过背钻来移除部分过孔内部导体孔壁或增加接地间距的方式,达到减小电容性的目的。

图8 带状线信号馈入示意图

图9 不同馈入信号过孔设计的带状线性能比较

5. 总结

综上所述,为使应用于高频77GHz毫米波频段的PCB平面传输线技术达到最优的电路性能,需要考虑PCB选材和设计等多个影响因素。在电路设计前的选材时,为控制电路色散或高次模的产生需要考虑较薄的PCB材料;为降低介质损耗,应选取较低的材料介质损耗;为降低导体损耗,应使用较光滑的铜箔等材料从而得到较好的电路传输性能。较窄的导体线宽容易增大加工难度、降低一致性,而不应选用高介电常数材料。在77GHz毫米波电路设计过程中,合理选择不同的传输线技术,以及良好的信号馈入设计可降低信号能量损失,减小信号反射,达到良好的馈入点匹配,从而进一步提升传输线电路在77GHz毫米波毫米波频段下的性能。