未来主流充电产品----氮化镓充电器

4月11日,vivo发布折叠屏旗舰X Fold,标配双Type-C接口氮化镓充电器,再次引发消费市场对于氮化镓的关注。2020年2月,小米发布了65W的氮化镓充电器,小米商城的预约人数一度超过十万。如此热度下,主打既能充手机又能充电脑,且更快更小巧的氮化镓充电器,为何仍未迎来大范围的市场普及,它有潜力成为人手一个的主流充电产品吗?

人均智能终端持有量保证需求

使用氮化镓材料,充电器能量密度更高,尺寸更小巧;双插口满足移动差旅场景下多个电子设备同时充电,少带一个充电器;插头可折叠,形状更规则,收纳携带更从容优雅——vivo提供的X Fold产品说明,对于其氮化镓充电器作出如上注解。不难看出,小体积、高功率、多充,是氮化镓充电器的主要卖点。

相比硅,氮化镓材料具备更高的频率特性和功率密度,效率更高、导热更好、功耗更小。在提升功率密度的同时,基于氮化镓材料的充电器能把体积和尺寸做得更小,达到硅基充电器的30%~50%。我们看到越来越多的消费设备开始使用氮化镓快充,从去年3月份开始,市面上能看到更高瓦数的氮化镓充电产品,氮化镓充电器在消费市场有着广阔的应用前景。

从上游材料到消费心理均待突围

近年来,氮化镓充电器保持着小步快跑的增长态势。那么,氮化镓充电器为什么还没有实现广泛的市场普及?

在大部分消费者的认知里,充电器是一款不需要单独购买的配件,导致消费者对于充电器的重视程度有限。加上氮化镓充电器的成本普遍高于硅基充电器,这就让手机厂商很难将其作为手机——尤其是中低端手机的标配充电器。

不过,手机充电器的供应方式也正在发生变化。苹果从iPhone 12开始不再标配充电器。之后,小米也在发布小米11时准备了不含充电器和数据线的标准版,和附赠55W氮化镓充电器的套装版,两款同价,将是否需要充电器的选择权交给用户。

对于许多消费者来说,接触到氮化镓充电器的契机是手机厂商的推广。但是,手机厂商利用品牌效应带火氮化镓充电器的同时,也让氮化镓充电器更早地进入到价格竞争阶段,限制了厂商用于提升用户认知的投入。

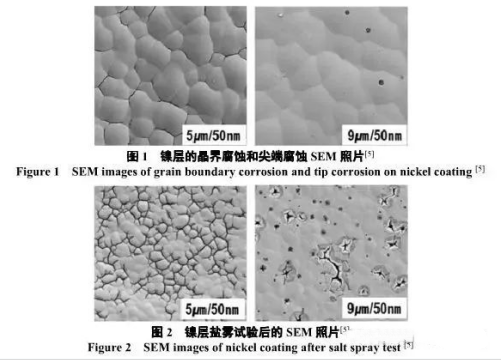

从可靠性和产业成熟度来看,氮化镓器件缺乏统一的行业标准,很多厂商还在按照硅的标准来做可靠性把控。

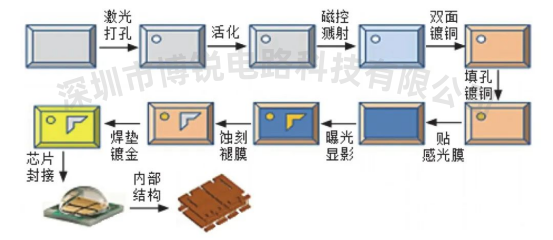

从氮化镓的主要产业链环节来看,在衬底长外延材料选择上,厂商有硅、蓝宝石等不同选择;在技术路线上,面向终端设备的厂商一般会采用增强型器件或级联型器件,两者的技术路线和方案又有差异。在封装层面,有的厂商将氮化镓器件集成在一个硅片上,有的采用合封方案。这也导致了氮化镓充电器在使用标准和上下游磨合方面缺乏一致性。

到底先有市场接受程度的提升产生的海量订单,继而促使半导体器件及材料的成本下降,还是先把半导体的成本控制下来,再去做市场推广——作为新产品,氮化镓的产业上下游之间正处于一种动态发展的状态,有待氮化镓供应链企业和品牌方充分合作,理顺供应与市场的关系。

供应链和品牌方需两头发力

对于消费市场来说,氮化镓充电器仍是新兴产品。无论是供应商还是品牌方,都需要围绕氮化镓充电产品的新特质,在布局思维和发展策略上进行调整。

在供应链层面,工程师对于氮化镓器件的设计和调试,还有一个经验积累的过程。如何平衡工艺、成本、可靠性的关系,需要供应链企业进一步的探索和考量。

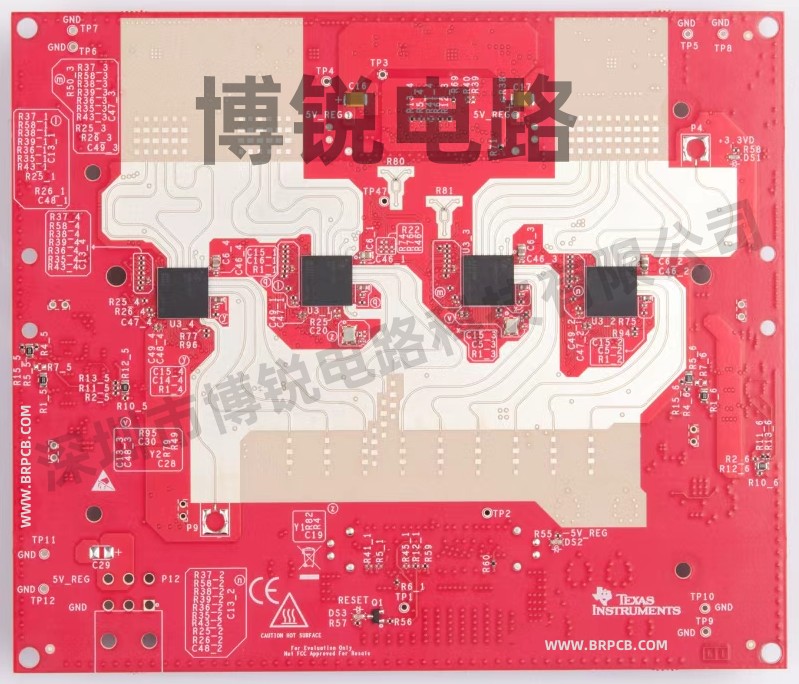

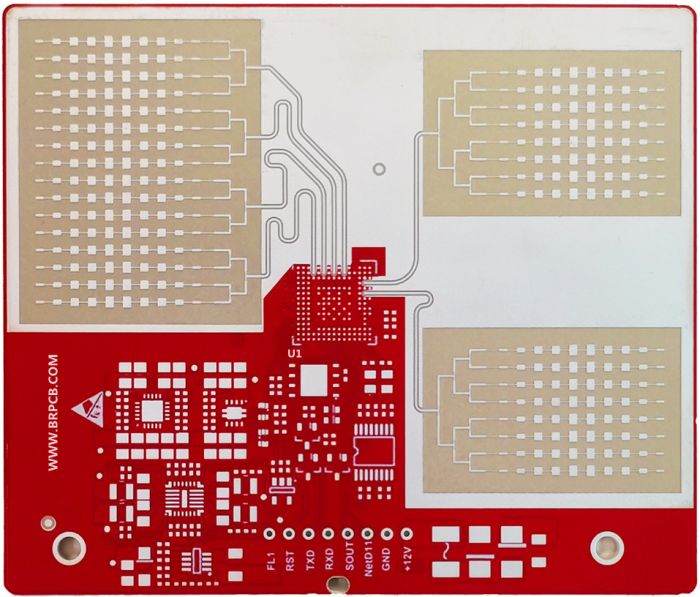

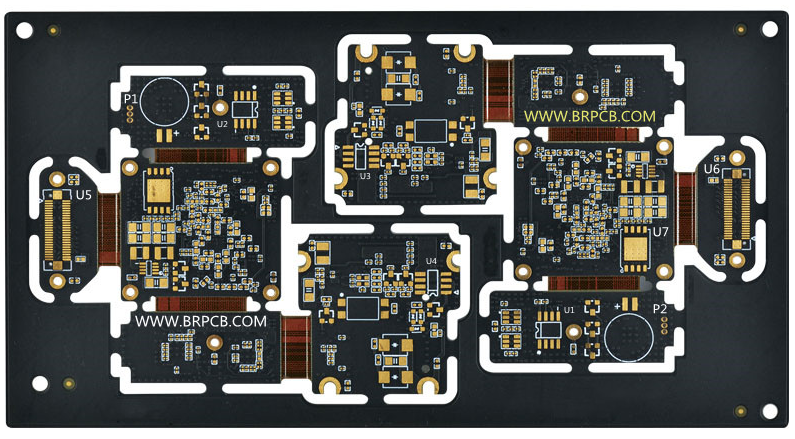

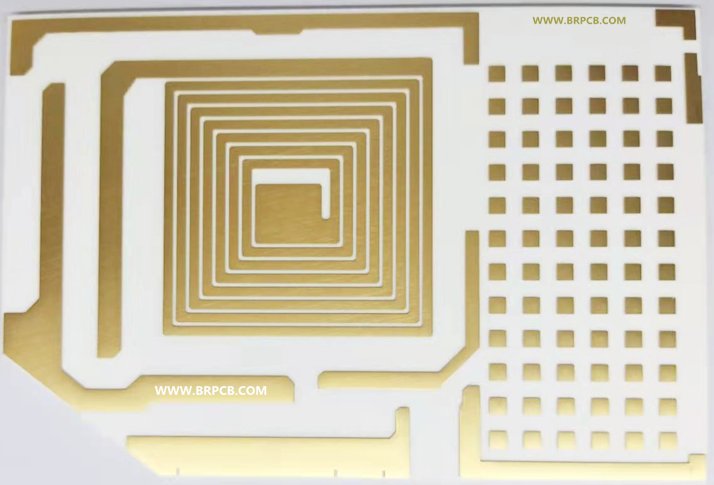

氮化镓带来了充电效率和能量密度的改变,器件设计的拓扑结构也要一起变,控制IC、PCB布局走线,如何降低电磁干扰、纹波干扰等,都需要调整。产业链企业要通盘考虑系统可靠性、可制造性、成本的关系,找到平衡点。当氮化镓的制造工艺和设计趋于成熟,质量和良率趋于稳定,它的成本会更容易被市场接受。

对于氮化镓技术和制造工艺的改进,要底层技术和周边技术的布局。电脑和手机一直在强调计算架构的创新,如何将这种创新与新材料氮化镓结合起来,让氮化镓走得更远,需要产业链不断的研究创新。

在供应链不断进行技术优化和产品打磨的同时,直接触达用户的品牌方,也要在提升氮化镓产品认知方面发挥作用,打造用户反馈与产品提升之间的良性闭环。

氮化镓在消费市场的发展,需要品牌方和产业链两头发力。一方面,让更多的有技术沉淀和信心的品牌在氮化镓上持续投入,做出更多类型的氮化镓产品并做好推广。另一方面,产业链各环节企业要不断地提升良率、降低成本,把产品价格控制下来、性能提升上去。当氮化镓产品能够满足用户的需求,且充分被用户接触和认知,市场的爆发点才会到来。